在过去几十年里,斑马鱼由于其透明的胚胎和快速的生殖周期,其模型在生物学、遗传学和生理学等领域的研究中取得了显著的进展,为科学家提供了独特的机会来深入了解生命的基本机制。

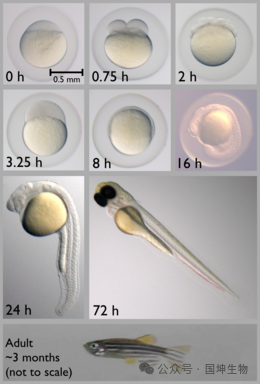

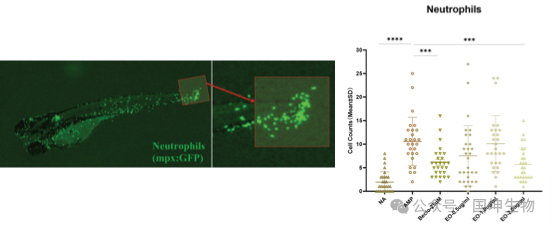

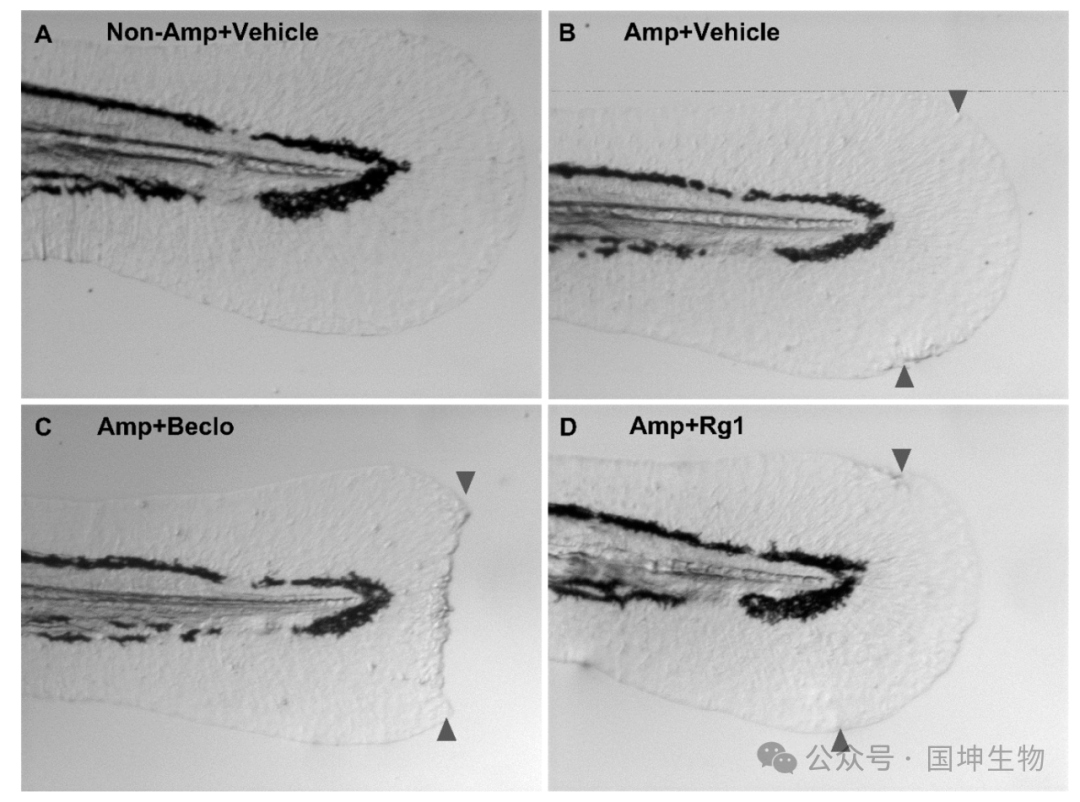

图1 斑马鱼 1)透明的胚胎 斑马鱼的胚胎在早期发育阶段是透明的,这使得研究者可以直观地观察和记录胚胎的发育过程,从受精卵到成熟个体的形成。这为研究胚胎发育、器官形成和疾病发生提供了独特的优势。 2)快速的生殖周期 斑马鱼的生殖周期短,雌性鱼每周可产千余颗卵,而卵的发育只需数天。这种高度的生殖能力和快速的发育速度使得研究者可以在短时间内获得大量数据,加速研究的进程。 3)遗传可操作性 斑马鱼的基因组与人类的基因组有很大的相似性,而且其遗传可操作性极高。通过基因编辑技术,如CRISPR/Cas9系统,研究者可以方便地对斑马鱼进行基因突变,模拟人类疾病基因的变异,从而研究疾病的发病机制。  图2 斑马鱼的胚胎发育过程 斑马鱼作为生物医学研究的模型生物体,在药物筛选、疾病建模、神经科学和免疫学等方面都取得了显著的成就。其透明的胚胎、快速的生殖周期以及遗传可操作性使得研究者能够在短时间内获得大量数据,加速了生物医学研究的进程。随着技术的不断进步,斑马鱼模型将继续为科学家提供更多的机会,推动生物医学领域的发展。 1)药物筛选与毒性测试 由于斑马鱼胚胎的透明性,研究者可以直接观察药物在生物体内的作用过程,快速筛选药物的效果和毒性。这为新药物的发现和毒性测试提供了高效的平台。许多研究已经证明,通过在斑马鱼模型中进行的药物筛选,可以更快速地识别潜在的治疗药物或副作用。 2)疾病模型的建立 利用基因编辑技术,斑马鱼可以被设计成患有各种人类疾病的模型,如心血管疾病、神经系统疾病和癌症等。通过研究这些模型,科学家可以更好地理解疾病的发生机制,并寻找新的治疗方法。[2] 3)神经科学研究 斑马鱼的神经系统结构与人类相似,而且其透明的胚胎为神经发育过程的研究提供了独特的优势。研究者可以通过观察斑马鱼胚胎中神经元的发育过程,揭示神经系统疾病的发生机制,为新的治疗策略提供理论基础。[3]  图3 用斑马鱼模型进行药物筛选示意图(图片来源:文献1) 斑马鱼的免疫系统在结构和功能上与哺乳动物相似,因此可以作为研究免疫学和炎症反应的理想模型。通过在斑马鱼模型中研究免疫反应,可以更深入地了解免疫系统的调节机制,为免疫相关疾病的治疗提供新的思路。[4] 案例分享 1)利用斑马鱼模型评价抗炎作用—机械性炎症 评价原理 炎症是免疫系统对组织损伤和感染的一种反应,主要特点就是白细胞(粒细胞、巨噬细胞)会聚集在感染组织周围。创伤发生时,中性粒细胞、巨噬细胞对创伤性炎症几乎同时作出应答,中性粒细胞迁移速度快,先募集到损伤部位,随后巨噬细胞才到达。数小时后,炎症开始消退,巨噬细胞和中性粒细胞离开损伤部位。用手术刀截断斑马鱼尾鳍,诱发急性损伤,促使斑马鱼中性粒细胞发生免疫应答。采用转基因中性粒细胞荧光鱼(呈绿色),可在荧光显微镜在观察到尾鳍截断的斑马鱼创面中性粒细胞数量比正常斑马鱼明显增加。 实验方案 将受测试斑马鱼分成六组,分别是对照组、模型组和抗炎药组(高、中、低浓度)。其中正常对照组未截断尾鳍,模型对照组和服用抗炎药组均截断尾鳍,观察斑马鱼尾鳍中性粒细胞数量。  图4 不同组别中斑马鱼尾鳍中性粒细胞的数量数据图 实验方案 将受测试斑马鱼分成三组,分别为对照组、模型组和抗IBD药物组。其中正常对照组未摄入葡聚糖硫酸钠(DSS),模型对照组与抗IBD药物组都加入了等量的DSS。抗IBD药物组在摄入DSS的同时摄入目标药物。服用一段时间抗IBD药物后,观察斑马鱼的肠道部位中性粒细胞的数量变化。  图5 中性粒细胞的变化图 评价原理 利用斑马鱼幼鱼通体透明,成年斑马鱼尾鳍结构简单、易于手术操作、损伤后不影响生存等特点,通过物理方法损伤斑马鱼肌肉、皮肤造成斑马鱼组织再生或伤口损伤,观察统计幼鱼伤口部位(尾鳍部位的再生面积和长度)。 实验方案 将受测试斑马鱼分成四组,分别是对照组、模型组和伤口愈合促进剂组(两种促进剂)。其中正常对照组未经过物理损伤,模型组与伤口愈合促进剂组都经过了同程度的损伤。在幼鱼上服用一段时间伤口愈合促进剂后,观察尾鳍再生面积和长度的情况。  图6 不同组别的尾鳍结果图 评价原理 斑马鱼的各种器官和组织在解剖学、生理学和分子水平上类似于哺乳动物,因此是一种可比性较强的模式生物,可以用于各种类型供试品的急性毒性评价。 实验方案 将受测试斑马鱼分成两组,分别是正常对照和实验组。服用药物一段时间后,对斑马鱼整体进行观察评价:斑马鱼心脏、脑部、耳、下颌、眼、肝脏、肠道、躯干/尾/脊索、肌肉/体节、鳍、体长、身体着色、循环系统、身体水肿和出血等毒性反应情况,统计毒性发生率,计算畸形率及半数致死浓度等。  图7 实验结果 参考文献 [1]Howe K, Clark MD, Torroja CF, et al. The zebrafish reference genome sequence and its relationship to the human genome. Nature. 2013;496(7446):498-503. [2]MacRae CA, Peterson RT. Zebrafish as tools for drug discovery. Nat Rev Drug Discov. 2015;14(10):721-731. [3]Mueller T, Wullimann MF. An evolutionary interpretation of teleostean forebrain anatomy. Brain Behav Evol. 2009;74(1):30-42. [4]Trede NS, Langenau DM, Traver D, Look AT, Zon LI. The use of zebrafish to understand immunity. Immunity. 2004;20(4):367-379. (转载自微信公众号国坤生物) 特别声明:本文转载仅是出于传播信息的需要。 (责任编辑:晓颖) |