|

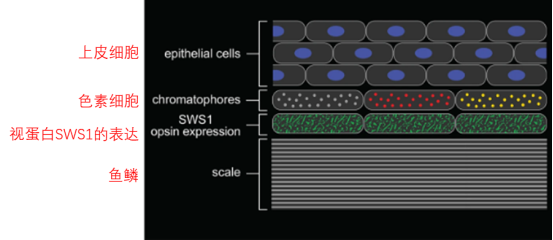

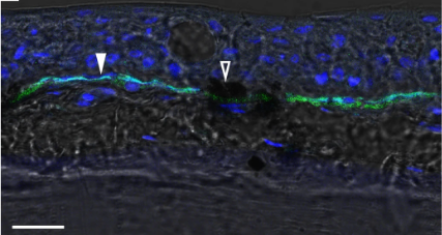

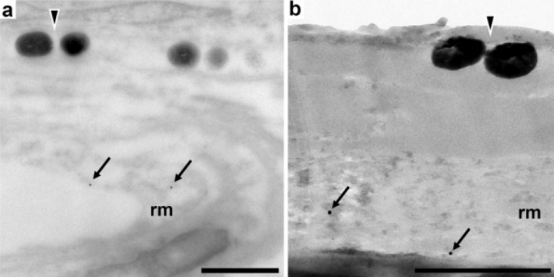

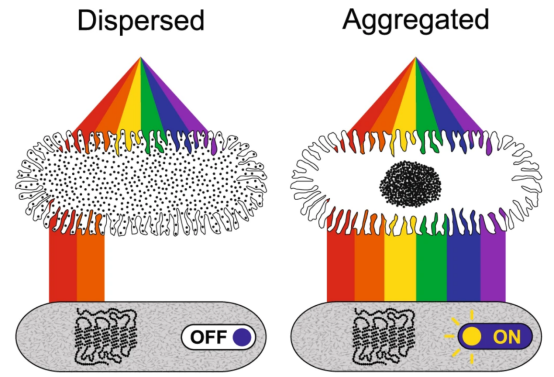

长棘毛唇隆头鱼的肤色在特定情况下能像变色龙一样快速发生变化。 在文章正式开始前,让我们一起来看一组图片:  图1 长棘毛唇隆头鱼[1] 3种?不,是1种。 海洋是一个巨大的宝库,里面生存着数不尽的生物,从微小的浮游生物到体型巨大的蓝鲸,无不体现着大海的包罗万象。 在北大西洋西部有这样一种鱼,叫作长棘毛唇隆头鱼。它是这片区域最大、最有经济价值的濑(lài)鱼。它的显著特征包括雌雄同体和无性繁殖策略。这种鱼的肤色在特定情况下会发生快速变化,像变色龙一样,能够在均匀的白色、均匀的红棕色和杂色等至少三个色度之间变化。 我们上面看到的图,就是长棘毛唇隆头鱼在不同颜色下的状态。 为什么长棘毛唇隆头鱼会变色呢? 因为它有被称为“色素细胞”的特殊皮肤细胞,而色素细胞能够实现动态变色。 我们先从其皮肤的结构来看,最上层是上皮细胞,紧接着是色素细胞,而色素细胞又分为黑色色素细胞、红色色素细胞和黄色色素细胞。这三种色素细胞呈水平排列,存在于鱼鳞顶部的一层薄薄的皮肤组织层中。  图2 长棘毛唇隆头鱼的皮肤结构模式[1] 有科学家专门做过观察,发现长棘毛唇隆头鱼在水箱中游动时它呈浅白色,当它静止时,会立即变为杂色。当整个头部前部变成明亮的红棕色时,浅白的颜色有时会发生显著的变化,尾巴上会或多或少的出现蓝色。另外在浅白色状态下对其的任何干扰刺激都会使其立马转变为杂色的外观。 皮肤光感受器的神奇视蛋白 那长棘毛唇隆头鱼又是怎么判定外界环境光变化的呢? 首先来了解一下皮肤光感受器,这是一种存在于皮肤中的能感受光的刺激,并将之转换成神经过程的结构。在脊椎动物中,皮肤光感受器可能包含几种视蛋白类型,并通过能量依赖的方式传输光信号。“非视觉”型视蛋白(如黑视蛋白)和“视觉”型视蛋白(如RH1、SWS1)都已被研究者证明与脊椎动物中的色素细胞激活有关,其中SWS1(短波长敏感视蛋白-1)视蛋白的作用尤为明显。 而为了找到SWS1定位在长棘毛唇隆头鱼皮肤细胞的具体位置,科学家做了两个实验去探索: 科学家首先通过特殊的方法使SWS1带上了绿色荧光,然后通过显微镜观察(可以理解为给细胞拍了个照片,只不过照片都带上了荧光,见图3)。发现SWS1位于色素细胞的色素之下,不在皮肤的连续层中,而是在单独的、连续的色素细胞之下的离散位置中。  图3 图中白色箭头代表红色色素细胞,黑色填充的箭头代表黑色素细胞,绿色荧光代表视蛋白SWS1[1]  图4 黑色白边箭头指的是黑色素细胞,网状膜结构处的黑色箭头指的是阳性免疫反应的SWS1蛋白[1] 从前面的图2、图3和图4中可以看出,SWS1视蛋白存在于色素细胞之下形态特化的细胞群里,那么色素细胞和视蛋白SWS1之间有关系吗?有着什么样的关系呢? 研究者通过研究发现,环境中的光在到达皮肤中的SWS1视蛋白之前必须先经过色素细胞,而色素细胞中,色素会在外界环境的影响下进行一定的分散和聚集。色素的分散可以抑制SWS1视蛋白所需类型光的照射,而色素的聚集增加了SWS1视蛋白所需类型光的照射。而这一过程使SWS1视蛋白与色素细胞状态的变化紧密联系起来,使其能够监控关于皮肤颜色的内部信息,从而微调颜色的变化。  图5 图中分散的色素细胞色素抑制SWS1受体的短波长辐射(左),而聚集的色素允许SWS1受体的短波长辐射(因此,推定视蛋白激活)(右)[1] 自然界能够动态变色的动物有着许多的种类,包括头足类动物、两栖动物、爬行动物、鱼和其他恒温动物等,例如墨鱼和变色龙等。  图6 墨鱼(图片来源:veer)  图7 变色龙(图片来源:veer) 动态颜色变化是一种快速的、可变的和依赖于环境的行为,在不同的动物中具有许多共同的生理特征。 第一,它们都是利用被称为“色素细胞”的特殊皮肤细胞实现这一过程。存在几种主要类型的色素细胞,通过色素颗粒、晶体或反射性血小板的细胞内重组来改变颜色。 第二,它们皮肤都固有的光敏性,以及这种感觉与它们变色能力的关联。例如前文提到的视蛋白SWS1为代表的对光的敏感性的表现。 一些动物的颜色会随着光线、温度和生活环境的变化而变化。有时,变色是为了吸引异性的注意或者吓唬敌人;有的变色是因为害怕、愤怒等情绪或者精神状态在体表上的体现。变色能更好地伪装自己,迷惑敌人,便于捕食食物;变色能把自己隐藏起来,防避天敌,保护自己。 总之,变色是一种动物适应大自然的表现,小小的行为中蕴藏着大智慧。正如老子在《道德经》中说的“道法自然”,在会变色的动物这里,“道”就是自然法则。 参考文献: [1]Schweikert, L. E., Bagge, L. E., Naughton, L. F., Bolin, J. R., Wheeler, B. R., Grace, M. S., ... & Johnsen, S. (2023). Dynamic light filtering over dermal opsin as a sensory feedback system in fish color change. Nature Communications, 14(1), 4642. [2]Townsend, C. H. (1929). Records of changes in color among fishes. [3]FUJII*, R. Y. O. Z. O. (2000). The regulation of motile activity in fish chromatophores. Pigment Cell Research, 13(5), 300-319. [4]Nilsson Sköld, H., Aspengren, S., & Wallin, M. (2013). Rapid color change in fish and amphibians–function, regulation, and emerging applications. Pigment cell & melanoma research, 26(1), 29-38. [5]Parker, G. H. (1930). Chromatophores. Biological Reviews, 5(1), 59-90. (转载自科普中国前沿科技,作者:武雨) 特别声明:本文转载仅是出于传播信息的需要。 (责任编辑:晓颖) |